共⽤林野制度の沿⾰と特質—アイヌ共⽤林野の限界と可能性—

齋藤暖生

さいとう・はるお 1978年岩手県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林講師、同演習林・富⼠癒しの森研究所長。

アイヌ施策推進法第16条には「共用林野」の言葉が使われていて、みなさん、にわかにこの制度に注目されていると思います。この分野を専門にしてきた私自身にとっては時折触れてきた制度なのですが、一般の方にはなかなか分かりにくいので、なるべく優しい言葉で解説を試みたいと思います。

アイヌ施策推進法のなかの共用林制度

といいながら、この制度について定めた法律の文章は、かなり分かりにくい表現で書かれています。

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 法律第十六号(平三一・四・二六)

(国有林野における共用林野の設定)

第十六条

農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。

2 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十六条第一項」とする。

アイヌ施策推進法の中で、森林の利用について書いてあるのは、この部分だけです。つまり「アイヌ共用林制度」は、アイヌ側から見ると、現時点において唯一の森林利用手段、というわけです。おまけにこの制度は、別の法律(国有林野の管理経営に関する法律、旧称・国有林野法)からの、いわば借り物です。

国有林野の管理経営に関する法律 昭和26年法律第246号(令和四年法律第六十八号による改正)

(共用林野の設定)

第18条 農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。

一 自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取

二 自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取

三 自家用薪炭の原木の採取

四 エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取

五 耕作に付随して飼養する家畜の放牧

2 前項第3号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。

3 第1項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。

4 第1項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第23条から第25条までの規定を準用する。

このように「唯一」かつ「借り物」のアイヌ共用林制度に即して、いま急ピッチでものごとが進んでいます。たとえば新ひだか町内の国有林では、すでに2020年から、アイヌ共用林の設定作業が始まっています。また、内閣府のホームページに掲載されている一覧表(2021年6月21日現在)をみると、計21市町村の認定地域計画のうち、札幌市・釧路市・千歳市・白老町・平取町・白糠町の計画に、「アイヌ共用林の設定を検討している」と書かれています。

でも、本当にそんなに急いでアイヌ共用林を設定してしまっていいのでしょうか? そもそもなぜ共用林野制度ができたのか、あるいは、どういう性格を持った制度なのか、ちゃんと検討しないまま進めることには、弊害もあると思うのです。

「山は誰のものか」論争の歴史

そもそも日本の国有林の「共用林野制度」は、どのようにして生まれたのでしょうか? これは「山は誰のものか」という問いに直結するテーマです。日本の場合、文献をたどるだけでも、飛鳥(あすか)時代(6世紀末~8世紀初頭)までさかのぼることのできる、歴史的な問題なのです。

このことについて書かれた現存・最古の文献は「大宝律令(たいほうりつりょう)」(701年制定)という法律書です。そこには「山川藪沢之利、公私共之(さんせんそうたくのりは、こうしこれをともにせよ)」、つまり「自然環境から得られるものは、おかみ(為政者)と人民が一緒に利用しなさい」という原則がうたわれていました。当時すでに、貴族階級の人々による(森林・河川の)私的独占が進んで、農民たちは森から排除されて苦しんでいました。そこで、新しい法律(律令)に「公私共之」が求められたのだと思います。

その後も、貴族階級(荘園領主)による独占と、それに対する揺り戻しが交互に起きていて、鎌倉時代(12世紀)まで、「山や川を独占してはいけない」というルールが何度も作られています。

江戸時代(17世紀初頭~19世紀なかば)にひとつの画期が訪れます。当時の為政者、つまり幕府や藩が、山林の囲い込み(独占)に動きます。あからさまに「山林はおかみのものだ」と宣言したのです。囲い込みを受けた山は「御林(おはやし)」「御留山(おとめやま)」などと呼ばれ、おもに木材生産(御林)や土砂留め・水源涵養(土砂留山・水目林など)が目的でしたが、なかには「御巣鷹山(おすたかやま)」(藩主が鷹狩りに用いるタカを捕るために囲い込んだ)などもありました。材木生産の面から低ランクとみなされた里山は囲い込みから逃れて、「村持ち山」あるいは(地元住民の)個人所有の山と位置づけられていきます。ただし、囲い込まれて御林や御留山となった後も、地元の農民が資源を利用することが当時はまだ可能でした。

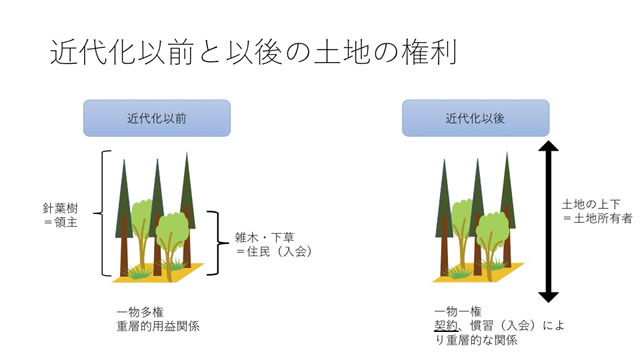

当時の山は、針葉樹と広葉樹が交じりあい、下草(したくさ)も生えている、そういうイメージです。そうしたワンセットの環境(土地)に対して、異なる立場の人たちの権利が重なり合って存在している、という考え方が主流でした。殿様(藩主)が確保したいのは針葉樹(木材)です。殿様は目当ての土地を囲い込んで「御林」に指定しますが、一緒に生えている雑木(ざつぼく、ぞうき)や下草は、地域の農民たちにとっては生活や生産活動に欠かせない有用資源でした。雑木は優れた薪炭材(しんたんざい)ですし、下草も緑肥(りょくひ)や飼料として不可欠ですから、自由に採取できなければ困ります。そこで、殿様が囲った「御林」であっても、雑木や下草は地元住民たちがみんなで使うことが認められていました。このように「みんなで使う場所」を「入会(いりあい)」と呼びます。このように一枚の土地に対して複数の権利がある状態は、「一物多権(いちぶつたけん)」といい、同じ土地に属する複数の権利者同士の関係を「重層的用益関係(じゅうそうてきようえきかんけい)」と呼びます。

「近代化」で一変した土地権の概念

1868(明治元)年の明治維新を経て、日本政府はいわゆる「近代化」時代に突入しますが、その前後で、土地の権利のありかたは大きく変わりました。それは制度の変遷に現れていますが、それを追ってみると、近代化の前と後とで、土地所有に対する考え方がガラッと変わったんだということが分かります。つまり、近代化以前の「一物多権」主義が、近代化以降は「一物一権(いちぶついっけん)」主義に変わりました。この一物一権主義とは、「一枚の土地の権利は、生えている草木であろうと地下資源であろうと、すべて土地所有者だけが独占する」という考え方です。

一物一権主義のもとでは、近代化以前に見られた重層的用益関係は表現できなくなります。そこで、土地所有者以外の人がそこで以前と同じように利用を続ける場合には、「契約」という手続きを結ぶことになります。最初に見たアイヌ施策推進法第16条にも、「契約により……権利を取得させる」と書いてありました。まさに近代化以降の考え方――土地所有者の意志によって、契約に基づいて別の権利を上乗せする、という考え方です。

明確に文章化された法律ではないけれども、昔からの慣習に従って重層的な権利が認められる場合もあります。ただし、近代化以降は現在に至るまで、土地所有は「一物一権」が原則とされ、とりわけ国(政府)はこれを押し通そうとしてきました。

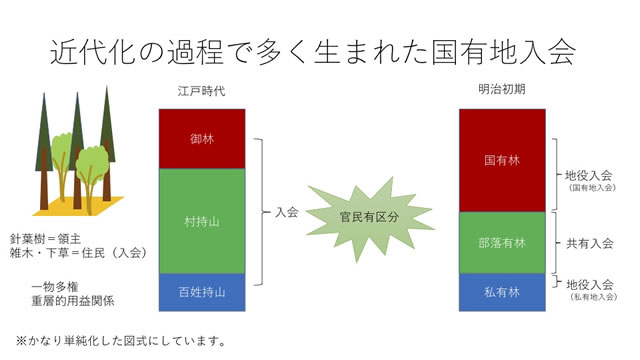

時間をちょっと戻しましょうか。江戸時代の森林は、殿様(藩主)が囲い込んだ御林と、村落所有の「村持ち山」、また百姓が個人で所有する「百姓持ち山」に分類できます。先ほど述べたように、当時は一物多権・重層的用益関係が成り立っていましたから、所有者が誰であれ、所有者の邪魔にならない形で、同じ領域をみんなが入り会って利用していたと考えられます。つまり、持ち主と利用者は必ずしも一致していませんでした。

ところが、明治初年の政府による「山林土地官民有区分事業」によって、それが大転換します。国土のすべてを対象に、「ここは官(国)の土地」「ここは人民の土地」とはっきり分けようとしたわけです。この改定作業では、「御林→官有林」「それ以外→民有林」と、単純にスライドしたわけではありませんでした。たとえば、正真正銘の村持ち山だったところも、かなりの面積が官有林に組み込まれてしまいます。

また、1896(明治29)年に新しく制定された民法が、新たに入会権(いりあいけん)を規定して、それが21世紀の現在まで維持されています。その条項はたった2つ。一緒に使う人が所有者の場合(第263条)と、所有者ではない場合(第294条)、それぞれの規定です。

民法 明治29年法律第89号

(共有の性質を有する入会権)

第263条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

(共有の性質を有しない入会権)

第294条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

入会には、使う人と所有者が一致するタイプと、一致しないタイプとがある、と話しましたが、民法で改めてそれを規定したわけです。このうち、後者は「地役入会(ちえきいりあい)」と呼ばれています。

そして、この地役入会には、「私有地入会」(個人所有地だけど村人みんなで使うタイプ)と「国有地入会」(国の土地だけど入会があるタイプ)があります。アイヌ施策推進法に登場するアイヌ共用林制度の元となっている共用林野制度は、歴史的に見ると「国有地入会」を制度化するものとして出来てきたものです。

明治政府の「官没」強行

さて、明治政府の山林土地官民有区分事業は、1876(明治9)年に始まって、1881(明治14)年にはおおむね終了しました。この事業の背景にあったのが、地租改正(ちそかいせい)です。江戸時代までは、租税の徴収はほとんど物納(ぶつのう)によっていました。いわゆる「年貢米(ねんぐまい)」がそれです。でも、新しい明治政府はその方法を改正して、税をコメではなく、現金で集めることにしました。具体的には、所有する土地の値段に一定の税率をかけて税額を決め、現金で払わせる仕組みを新たに作ったのです。現在でいうところの固定資産税と同じやり方ですね。

さてそうなるとまず、その土地が誰のものなのか、土地所有者を確定する必要があります。ただ、宅地や農地は比較的スムーズに土地所有者を特定できたのですが、それまで地元のみんなで使っていた山がいったい誰のものなのか、特定するのは非常に困難でした。明治政府が始めたこの地所官民有区分事業で、最後の最後まで残ったのが、山林原野の区分でした。

そこで政府は判定の基準を定めることにして、1876(明治9)年に「山林原野等官民有区別処分派出官員心得書(さんりんげんやとうかんみんゆうくべつしょぶんはしゅつかんいんこころえしょ)」という、現地調査員向けのガイドラインを作りました。担当の役人たちにこのルールブックを持たせて全国に派遣して、土地の種別を判定させたのです。そして、「ここは民のもの」と判定した場合は、現地で当事者に所有者(個人名、村名)を決めさせました。

「民のもの」と判定するための条件には、いろんなものがあってキリがありませんが、たとえば、売り買いの証文などの「書面による証拠」がある土地は、民有と認められました。経済活動が旺盛だった江戸(東京)近郊や上方(かみがた)(京都・大坂周辺)だと、そうした証文のある土地が比較的多かったのです。でも、それ以外の地域で、契約行為なしに利用されてきた土地などには明確な証文が残っておらず、そうした土地に対しては、民有と判定するだけの条件を満たさないとして「官没(かんぼつ)」――官による土地の没収が強行されました。

官没には、かなり恣意的な例のあったことが知られています。たとえば、それまでの御林(藩主によって囲い込まれた山)を官没する際、雑木や下草を利用していた民衆に、担当の役人が「官有後も自由に使えるよ」「民有判定だと地租が負担になるぞ」などと説明したりして、人々を官没に誘導したケースは少なくありません。まあ、住民に対して役人が親心でそう言っているようにも見えますが、中には、官吏が地元の反対者を鉄のムチで打つなど、「強制没収」「強奪」と呼ぶべき例もあったと報告されています。

その結果、かなり大規模な国家による土地の囲い込み(官有化)が進みました。

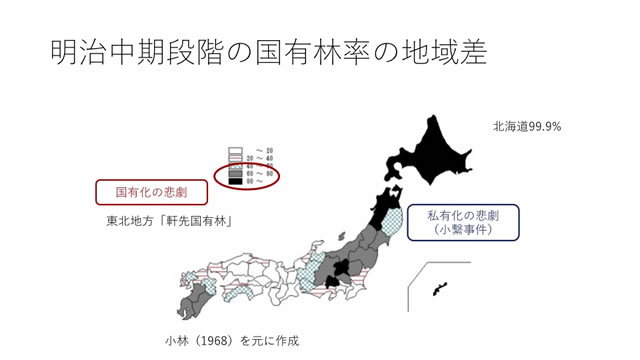

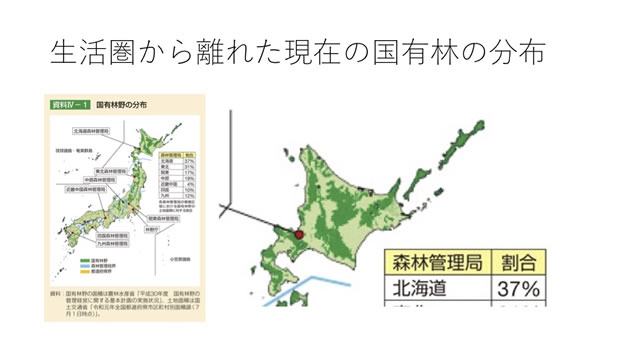

この地図は、明治中期の国有林率を都道府県ごとに示したもので、東北地方の国有林率が特に高いことがわかります。地方によっては、家の扉を開けたらもうそこから先が国有林という状況も生まれ、皮肉を込めて「軒先国有林」などと呼ばれました。そうした中で起きたのが「国有化の悲劇」です。

特にひどかったのは福島県(旧会津藩)です。会津は、王政復古(明治維新)に最後まで抵抗した「朝敵(朝廷=天皇の敵)」でしたから、新政府は(王政復古推進派の中枢だった)長州藩出身の官吏たちを福島に派遣して、はなはだ高圧的な態度でこの官民有区分を推し進めました。当時のことを記録した増戸治助著『おらが山だ 国有林野解放闘争史話』(高島書房、1968年)は、政府の派出官員について〈ただ一方的に威圧・独善〉と表現しています。この時のあまりにもひどい官没が、後に福島県で国有林野「引き戻し」闘争が多発する要因だったと思います。福島県の山村を訪ねると、かつての官没、その後の「引き戻し」の成果を刻んだ石碑をあちこちで見かけます。

なお、同じ東北地方でも岩手県だけは国有林率が比較的低いのですが、ここではむしろ逆に、「恣意的な私有化」が行なわれて、小繋(こつなぎ)事件に代表される「私有化の悲劇」が起きています。

北海道での強権的な土地国有化

全国の山林の国有林率を道府県ごとに比べると、北海道は明治中期の時点でほぼ100%に達していることが分かります。1872(明治5)年の北海道地所規則にはこうあります。

地所規則第7条

【原文】

第七条 山林川沢従来土人等漁猟伐木仕来シ地ト雖更ニ区分相立持主或ハ村請ニ改テ是又地券ヲ渡爾後十五年間除租地代ハ上条ニ準スヘシ尤深山幽谷人跡隔絶ノ地ハ姑ク此限ニ非サル事【現代語訳】

第7条 これまでアイヌが慣習的に漁猟や伐木を行なってきた山林・川・沢などの土地も、新たに区分けして個人所有者を決めるか、あるいは「村請け(むらうけ)」にして、同じように(「私有地」として)地券を発行し、15年間免税とする。「私有地」とした後は地代納付は不要である。ただし、山の奥深く、地勢のはっきりしない谷、人跡未踏のエリアについては、土地の所有者確定作業はしばらく保留する。

また明治10(1877)年の北海道地券発行条例が、こう定めました。

北海道地券発行条例

【原文】

第一条 土地ノ種類ヲ分チ宅地耕地海産干場牧場山林トシ官有地ヲ除クノ外人民各自之ヲ所有セシメ其経界歩数ヲ正シ地位等級ヲ定メ地券ヲ発シ地租ヲ課ス

第十六条

旧土人住居ノ地所ハ其種類ヲ問ス当分総テ官有地第三種ニ編入スヘシ但地方ノ景況ト旧土人ノ情態ニ因リ成規ノ処分ヲ為ス事アルヘシ【現代語訳】

第1条 土地を、宅地・耕地・海産干場・牧場・山林のいずれかのカテゴリーに分類する。そのうえで、官有地以外の土地は、すべて人民の所有地にする。それぞれの所有地は境界線を定め、面積を測量して等級を決定し、所有者に地券を発給して、課税する。

第16条 旧土人(アイヌ)が居住している土地は、当面は、すべてを「官有地第三種」にする。地元の発展状態やアイヌの同化状況をみはからって「成規ノ処分」(和人の土地所有者と同じ手続き=カテゴリー決定・境界画定・測量・地券発行・課税)を進める。

北海道ではこのように、福島県など東北地方と比べても、さらに(先住民族アイヌに)うむをいわせず、山林の「官没」が行なわれました。

入会排除と抵抗運動

さて、このように明治政府による官民有区分がいちおう終了して、かつて入会だった山が官没された場所は、名実ともに「国有地入会」に移行しました。ところがしばらく経つと、だんだん国の態度が変わっていきます。官没で得た国有林を、政府は次第に「財源」「木材生産の場」とみなすようになるのです。政府自身が山林経営者の立場に変わったわけで、そうなると、その森に住民が自由に入ってくること、つまり入会は邪魔ですよね。政府は入会を排除する方向に動きます。国有林入会の契約を結ぶ際、たとえば「向こう5年限り」と期限を設けるなど、制限付きで入会を許容する、という政策をとるようになります。

さらに1899(明治32)年、政府は国有林野特別経営事業をスタートさせます。人民が国有林に入り込むのを排除する姿勢がいっそう鮮明になりました。当時の官僚たちは「国有地入会権は、官有地編入時点で消滅した」と主張して、政策を正当化していますが、21世紀の現在も、国有林野について、国は当時と同じ姿勢だ、と言っていいでしょう。

このような転換の背景には「富国強兵」の政府スローガンがあったと思います。日清戦争(1894-1895年)、日露戦争(1904-1905)を経つつ、急激な産業化が進んで、木材生産の成否が国家的な死活問題だと位置づけられていました。国有林野特別経営事業への期待は高く、入会(人民)が邪魔になったわけです。

もちろん、排除対象となった地元住民も、あらゆる手段を講じて抵抗します。さきほど触れた福島県などでの「引き戻し」運動は、「明治初期の官民有区分をやりなおせ」「国有林を地元住民に払い下げよ」という要求を政府に突きつけるものでした。しかし、多くの場合は門前払いにされてしまいます。すると実力行使に出る人たちも現れ、官吏不在のスキをついて国有林からまぐさを採ったり、薪炭材を伐ってきたり、といったことが頻発するようになります。国からみれば「盗伐」ですが、人民の側にすれば「昔からの日常的な当たり前の仕事」に過ぎません。山火事が起きても村人たちが知らんぷりしたり、意図的に放火したり、といった例もあります。立木は焼けたら商品価値がなくなり、不要木として地元に払い下げられるからです。全国各地で訴訟が相次いだほか、クワ、ナタ、竹槍などを手にした人々が集まってデモ行為に及ぶなど、さまざまな抵抗がみられました。

共用林野制度のルーツ

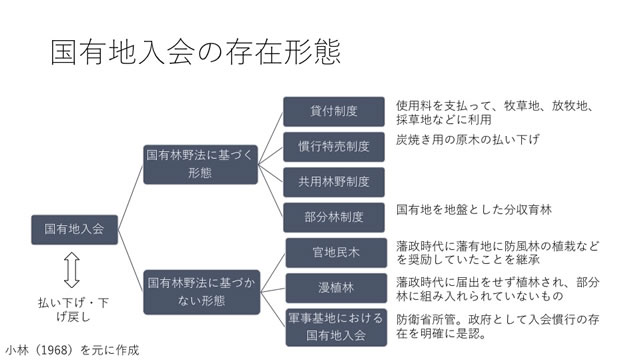

こうした経過をたどりながら、1890年代(明治23〜32年)になると、ようやく制度が固まってきます。国は、一貫して入会権を認めない方針を貫き通しますが、それでも抵抗を続ける農民に対し、部分的には妥協せざるを得なくなります。たとえば明治23(1890)年、従来の慣⾏に従って、地元住⺠が竹や薪炭材、まぐさ、土石などを採れるように、随意契約でそれらを売却する仕組み(「慣行特売制度」)がつくられます。また、1891(明治24)年の「委託林」と呼ばれる新制度は、地元住民が森林保護に協力してくれるなら、国有林内で副産物――メインの木材ではないもの――を無料で採らせてあげる、という制度です。同様に、採草の慣行に対しては「貸付制度」、(領主所有の)御林だった山だけれど住民たちが植樹して森を育ててきたような場所の利用は「部分林制度」によって、という具合に、国は実態に合わせた妥協的な制度をつくってしのごうとしました。このうち「委託林制度」こそ、きょうのテーマである共用林野制度のルーツです。

1891(明治24)年の委託林制度は、1899(明治32)年の国有林野委託規則(明治32年勅令264号)に発展し、現在の共用林野制度の骨格ができます。「契約期間は5年を上限にする」「受益者が利用できるのは林野副産物に限る」「受益者には義務がある」といった条件は、この時に定められました。

国有林野委託規則(明治32年勅令264号)

【原文】

朕国有林野委託規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年八月二日 農商務大臣曽禰荒助 勅令第三百六十四号 国有林野委託規則 第一条 市町村又ハ市町村内ノ一部ニ国有林野ノ保護ヲ委託スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 委託林野ノ区域ハ市町村ノ位置、縁故及其ノ地方ノ状況ヲ参酌シテ農商務大臣之ヲ定ム 第三条 委託林野ノ委託期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス 前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得 第四条 受託者ハ委託林野ニ関シ左ノ義務ヲ負フ 一 火災ノ予防及消防 二 盗伐、誤伐、昌認、侵墾其ノ他ノ加害行為ノ予防及防止 三 有害動物ノ予防及駆除 四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存 五 稚樹ノ保育 六 大林区署長ノ命ニ依リ手入ヲ為シ又ハ看守人ヲ配置スルコト【現代語訳(条文のみ)】

第1条 市町村や、市町村内の一部の地域に国有林野の保護を委託する時は、この規則に従うこと。

第2条 委託林野の区域は、市町村の位置、縁故、その地方の状況に応じて、農商務大臣が決めること。

第3条 委託林野の委託期間は、5年間以内とする。更新することはできる。

第4条 受託者は、委託林野について次の義務を負う。

(1)火災予防と消防の義務

(2)盗伐、誤伐、昌認(?)、侵墾などの加害行為の予防・防止の義務

(3)有害動物の予防・駆除の義務

(4)境界標識などを保存する義務

(5)稚樹の保育義務

(6)大林区署長の命令に従って、森林を手入れし、監視人を配置する義務

これをほぼそのまま受けつぐ形で、1951(昭和26)年の改正国有林野法のなかに共用林野制度が盛り込まれます。このようにして生まれた委託林制度→共用林野制度の特徴を改めて書き出してみると、

- ⼊会慣⾏の容認を本来の⽬的としない

- 恩恵的使⽤関係

- 国有林保護・労働⼒獲得の⼿段(特に委託林時代)

- 契約に基づく

- 年限がある(5年、更新可)

- 内容が固定された枠内にとどまる

——となるでしょうか。それぞれ詳しく見てみましょう。

共⽤林野制度の特徴と問題点

1. ⼊会慣⾏の容認を本来の⽬的としない

現行の国有林野法第18条にあるように、共用林野の目的はあくまで〈土地利用の高度化を図る〉ことです。言い換えれば、昔から継続してきた地元住民の権利を認めるための制度だとは、国は決して認めていない、ということです。その土地に、もともと地元住民による慣行的な利用があったかどうかも、原則として問われません。例外的に、「薪炭共用林野」の契約要件で「昔から使ってきた」という事実確認を求めているだけです。それ以外の形態では、昔から使っていようがいまいが、関係なく共用契約を結ぶことが可能です。法律は、契約相手を原則として市町村長と規定し、〈但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない〉(第18条)といった書き方で、地域集団はむしろ例外的な扱いを受けています。ようするに、昔からの地元住民の慣習を尊重するためにつくられた制度、というわけではありません。

2. 恩恵的使⽤関係

条文に〈権利を取得させることができる〉とあるように、契約相手(地域)に対して、「国が特別に認めてやる」という建て付けなのが、この法律です。「本来は一物一権で、下(土地)も上(植生)も国のものなんだけど、特別に認めてあげます」と、国が地元住民に特例で恩恵を与える形になっています。のみならず、共用者(地元)には「火災の予防及び消防」「盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止」「有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止」「境界標その他の標識の保存」といった義務(第13条)が課せられ、これらの管理業務に協力すれば使用料をタダにする(第21条)、などと書かれています。

3. 国有林保護・労働⼒獲得の⼿段

現代の共用林制度では無視してよいと思うので、ここでは説明を省きます。

4. 契約に基づく

この権利の根拠は慣行ではなく「あくまで契約に基づくものだ」と、この法律は定めています。現代社会においては一物一権が原則であり、にもかかわらず国有地を住民が使えるのは、契約を結んでいるからだ、という論理なのです。したがって、契約書に書いてあることが権利のすべてです。実際には、契約内容は政府によって最初から形式化されていて、この法律や、法律を補足する規則に「これとこれと……」とあらかじめ定めてあります。地元の地域集団が自律的に決められる余地は、きわめて限定的です。

5. 年限がある(5年、更新可)

法律の第20条は

共用林野契約の存続期間は、五年をこえることができない。

2 共用林野契約は、更新することができる。

と定めています。永続性は担保されていません。

6. 内容が固定された枠内にとどまる

法律が、この権利の範囲をあらかじめ規定しています。

- 自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取

- 自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取

- 自家用薪炭の原木の採取

- エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取

- 耕作に付随して飼養する家畜の放牧

共用林制度の限界と弊害

制度では、さらに量的制限がかけられ、採取方法にも縛りがあります。この規定によって実際に現場でどんな弊害が起きているか、研究報告をいくつかご紹介します。

ある薪炭共用林のケースでは、採取可能な量が固定されているため、住民(契約者)が慢性的な薪不足に陥っていました。

また、薪炭共用林の場合、旧慣を前提に権利を認めているため、現代においても、契約によって「旧慣のままの採取方法で」と縛りがかかっている場合があり、機械すら使えないケースがありました。法律によって、機械化による省力化、いってみれば近代化が妨げられてしまっているのです。

新潟県では、国有林を企業に貸し付けてスキー場建設などのリゾート開発=商業開発が進んだいっぽう、昔からそこを入会としていた部落の人たちが「共用林野を活用してビジネスを展開したい」と希望しても、共用林野制度の規制を理由に、拒否された例があります。外部からの企業には国有林を「高度利用」させながら、地元の自分たちにはそれができない。「共用」とは名ばかりで、利用できる範囲は非常に限られているということです。

さて、では現在の実際の国有林共用林の姿はどんなふうでしょうか。私の研究フィールドの一つである岩手県西和賀町の例をご紹介します。

この地域では、住民たちがおおむね集落単位で共用林野組合を組織して、市町村ではなく、この組合が国有林(国)と共用林野契約を結んでいます。さきほど「契約相手として、地域集団は例外的な扱いを受けている」と言いましたが、この地域はそれにあたると思います。

集落の側(共用林野組合)は、それぞれ組合規約を作成しています。そこには構成員(だれが村人なのか)、代表者を組合総会で決めること、採取方法についても総会で決めること、さらに一歩進んで、地域外から山菜採りやキノコ採りに来る人たちに「入林券」を発行して代金を徴収すること、その金額は総会で決めること、といったことが書かれていて、自己決定できる仕組みになっています。この共用林組合のシステムによって、住民たちは一定の自律性を確保できている、と評価できると思います。

非対称な「アイヌ共用林契約」

じゃあこれから、アイヌ施策推進法に基づくアイヌ共用林野は、どんな運用が想定されるでしょう? まだまだ分からないことだらけですが、よほど気をつけなければいけない、と私は思っています。

私は昨年(2020年)、国と新ひだか町との間で準備が進むアイヌ共用林設定契約書の素案を見る機会がありました。取扱注意の資料なので、原本をお見せすることはできませんが、こんな条項が並んでいます。

- 共⽤林野の所在

- 共⽤林野の⾯積

- 契約の存続期間

- 採取することができる林産物の種類、数量、採取⽅法

- 使⽤料(免除)

- 共⽤者としての要件

- 特約事項

このうち気になったのは「7 特約事項」です。「特約」は17項目におよんでいて、このうち10項目までが「共用者の義務」、つまりアイヌ側の義務を並べたものです。さらに国側の権利確保のための条項が4つあり、契約を交わす両者が非対称だという印象を受けました。

仮にこの「案」のまま契約が結ばれるとすると、アイヌ側にとっては他律的な契約と言わざるを得ません。アイヌは、あくまで国有林側が用意した枠内でしか(森林副産物を)利用することができない、となっているです。地元の人々が自律的に、自分達のしきたりを守ることも、「こうやったらいいんじゃないか」「将来的にはこうしたい」と思ったことも、この契約条件では、不可能だろうと思います。

契約とは本来、両者が対等な立場で結ぶものですが、これでは対等とは言えません。契約書(案)は、利用者(アイヌ)側にばかり「〜をしなければならない」と要求して、かたや国有林側には土地所有者としての権利を述べるばかりです。本来なら国有林側の責務も書き込むべきだろうに、それはなく、非対称な関係を決定づけていると思います。

北海道の国有林の現状

さらに、これは条文うんぬん以前のお話ですが、地理的な難しさを指摘しておきたいと思います。明治中期には北海道の島全体の99.9%が国有林に編入された、とお話ししましたが、現在では37%と、かなり縮小して、主に高山や、すごく山深い場所に残っている、という状況です。言い方を変えると、北海道の国有林は今や、生活圏からすごく離れたところにしかないのです。そういう場所にしか残っていない国有林で共用林を設定できますよ、というのがアイヌ施策推進法なのです。

そのような制度・実態に基づくアイヌ共用林の設定を、最初に申し上げたように、いま政府や地域計画認定自治体は急ごうとしているようにみえます。でも、その副作用についても、ぜひ考えておくべきだと思います。

アイヌ施策推進法において、アイヌの森林利用の道は、この国有林共用林野制度しかありません。そのせいで行政側はアイヌ共用林の設定手続きをしただけで「もう(法律の許す範囲で)最大限のことをやりきった」と、かんじんのう本質を忘れてしまう可能性があると思います。設定するだけで慢心してしまえば、その後の不作為を招きがちです。

「行政が設定を急ぐ雰囲気を感じる」と言いましたが、やり方を間違うと、コミュニティの分断にもつながりかねないと思います。たとえばどこかの町村でこの契約を結ぶ際、あるアイヌは契約者になったけれど、別のアイヌは契約者になれない、といったことが起きれば、権利の格差に直結します。

また、先ほど紹介した「案」のような内容に契約書にいったんサインすると、国との間の非対称・非対等な関係を認めたことになります。アイヌにとって、将来の不利益につながらないか、懸念される部分です。また、この契約内容だと、アイヌコミュニティの自律的な活動は難しいでしょう。自分たちで自由に決められることは、ほとんど残っていません。もうぜんぶ、国が用意したメニューしかありません。本来は、地域の人たちの森林利用って、自分たちで話し合って、収量を見ながら翌シーズンの予想を立ててルールを決めたり、将来的にはこんな森にしたいと相談して施行計画を立てたり、自律的にできるはずなのですが、この制度の下では一切できません。

それから、これは根源的な問題ですが、共用林野契約書にサインすることによって「ここは国有地=国の所有」とアイヌが認めることにつながります。

アイヌの森林利用復権のために

共用林野制度が生まれた背景には、それまで地域の人々の暮らしの場として利用されてきた山が、明治初期、理不尽に国有林に編入されてしまったという歴史がありました。地元住民のなりわいの場を部分的に回復する手段のひとつが、この共用林制度でした。この時に講じられた手段は共用林制度だけではなかった、というのもぜひ覚えておいてください。アイヌ施策推進法は、このうちたったひとつ、共用林野制度しか認めていませんが、国有林野に限らず、ほかにも「森林の権利」を回復する手段はあるし、それを求めていく必要があると思います。

また、これらの手段はあくまで「部分的に回復」するにとどまっていて、人々がなりわいとして山を利用する権利を全面的に認めるものではありません。この法律で、国が契約相手に利用を認めているのは、薪炭材を例外として、木材以外の「副産物」だけです。アイヌが「丸木舟をつくるために大木を伐りたい」といっても、共用林制度の下では不可能でしょう。ただ「自家消費に限る」の制限は、アイヌ共用林では解除されて、商業利用も可能になる見込みだと聞いています。

共用林野制度は、基本的に他律的な仕組みです。他人(国)が決めたレールから外れることができません。ただ、岩手県の例で見たように、あるていど自律的な運用を確保できる可能性はあるので、もしアイヌ共用林を設定する場合、せめてこの部分だけでも確保すべきだと思います。

それでもやはり、共用林野契約には副作用が避けられません。安易に契約を締結すると弊害がある、と認識しておくべきだと思います。

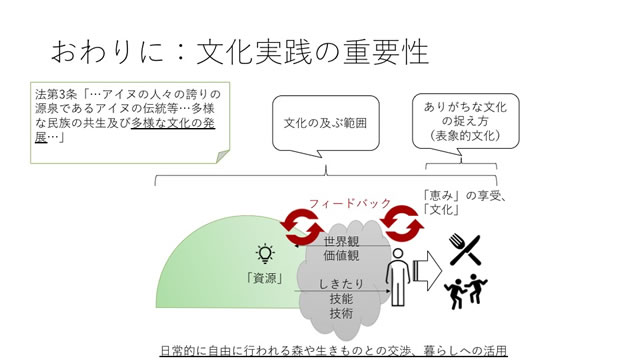

さらに、「文化」という言葉にも、注意が必要だと思います。とりわけ法律に書いたり制度化したりしようとする場合、文化を「地域の伝統的な食文化」「儀礼や、踊りなどの民族芸能」と狭義にとらえてしまいがちですが、それらはあくまで「文化の表象」に過ぎないと思うのです。でも、なぜこの地域の人々間でこのような食文化が育まれてきたのか、なぜこんな儀礼が生まれたのか、と考えると、そこには必ず、広大なバックグラウンドがあるはずです。山との関わりに即して言えば、人々が山を見るまなざしがあり、ある世界観、ある価値観が生まれてきます。一緒に山のものを使うにあたって、しきたりがつくられ、それを暮らしに役立てるための技能や技術が磨かれます。そうした流れの中で、これは自分たちの暮らしにとって大切なものだ、という価値観が生じ、独自の食文化や民俗芸能などとして現れてくるわけです。外から見えている文化の、これはいわば源泉です。

ところがいま、アイヌ施策推進法に基づくアイヌ共用林制度の仕組みをチェックしてみると、外から見える「表象としての文化」だけが対象で、本来大切なはずのバックグラウンド、住民たちが地域内で安全に豊かに暮らしていく、という文化の源泉に、まったく目が向いていないことが分かります。日常的に森の中を行き来して、自由に森の生き物と交渉し、そのなかから暮らしの恵みをいただく、その動き、あるいは人と森の関係性といったものへの目配りはありません。

こうしたことを踏まえながら、アイヌの森林利用復権のためには、国有林以外にも目を向けて、実際の生活圏内の森で、いかにほかの制度や戦略を適用して権利を回復していくか、それを考えていくことが有益だと思います。

⽂献

- ⼤浦由美(1997)国有林野地元利⽤の今⽇的状況.林業経済研究43.25-30

- ⼤地俊介(2006)共⽤林野組合の現在について̶岩⼿県沢内村の事例̶.第117回⽇本森林学会⼤会.PC09

- ⼤地俊介(2010)薪炭共⽤林野の利⽤実態と制度に関する研究.第121回⽇本森林学会⼤会.M16

- ⼩林三衛(1968)国有地⼊会権の研究.東京⼤学出版会

- 増⼾治助(1975)おらが⼭だ.⾼島書房出版部

- 松原邦明(1959)共⽤林野制度の法社会学的考察(其の1).林業経済12(9).7-12

2021年6月21日/11月15日、さっぽろ自由学校「遊」オンライン講座「森林の権利とアイヌ民族」でのスピーチから。構成・平田剛士